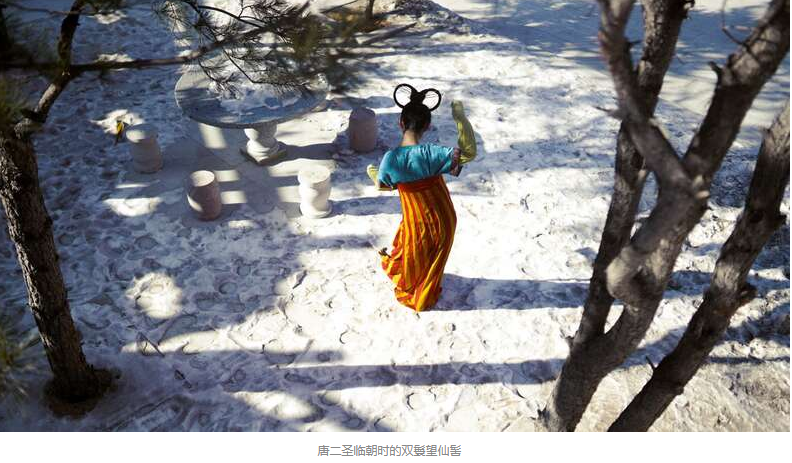

草原上的元代少女,水邊的晚唐美女,雪中黃山深處的萬歷婦女,南宋元夕夜的繁華夢想...如果你打開傳統服裝攝影博主象處不在的相冊,就會呈現出如此美麗的畫卷。

她的照片中有嚴謹的衣服和化妝,更流動的情感和充滿活力的呼吸。這些圖像似乎帶你穿越時空,偶然進入時間的裂縫,那天的風和陽光,衣服太陽穴短暫相遇,讓一個人好奇:我剛剛錯過了哪個故事?

象罔境曾是拍攝紀錄片的編導,在進入傳統服飾的世界后,逐漸將幾乎所有時間都撲在上面。一段拍攝,除了本職的攝影,從選址堪景、劇本構思,到服裝妝造,再到美術道具,她也幾乎全程參與,親力親為。在拍攝中,她的足跡也遍及中國的許多山山水水。她說,她想在“四時節令和山川之美”中,呈現她想象中的古代人物,和他們鮮活的、有溫度的日常生活。

象罔境:我原來是做編導的,大學學習的影視制作,選修了紀錄片。所以我個人更偏向做影像,哪怕是平面的創作,最后我都會想將它轉換成視聽語言重新拍攝出來。

我小時候非常喜歡歷史,從大概2016、17年就開始拍攝漢服,但當時對它的了解還不能形成一個完整的知識系統,現在看來它的形制可能不太正確。而畢業后我做的專題片項目是和文物建筑相關的,于是一步一步接觸到了傳統文化,覺得自己應該去系統地學習它,包括建筑,包括各地區的人文歷史和風俗。所以從大概2018年開始,我慢慢地去嘗試了解和拍攝復原形制的漢服,直到現在。

澎湃新聞:一直以來,大家在拍攝傳統服飾時,都會傾向于選擇比較古典的自然或者室內環境,但是你個人的特色是會突出“四時節令與山川之美”的主題,你是怎么有這個想法的?

象罔境:因為我個人非常愛旅行。大學的時候,我就特別喜歡去人文古跡豐富的地方,喜歡當地的風俗,還有它們的地理環境風貌。不同地方的歷史文化,留存的故事,真實存在過的人,都給我許多靈感,想要將它們表現出來。而我覺得漢服就是當地風土、風物的一部分,承載了它的靈魂。

象罔境拍攝的天寶晚期的婦人形象,讓人想起杜甫的“三月三日天氣新,長安水邊多麗人”。

澎湃新聞:你的拍攝很特別,和單純的平面表現相比,多了一種故事性,比如你幾乎會為每次拍攝撰寫一段文案。

象罔境:是的,我對情節非常注重。在很多創作中,我都會構建整套的故事體系,人物、服化道都是為了劇本而服務的。我希望網友看到我的畫面,可以感受到我注入的情節。

澎湃新聞:這些故事和文案的靈感來源于哪里?

象罔境:來源于我讀過的許多古籍,還有拍攝地點本身。為拍攝做前期構想時,我腦中就會出現畫面。

澎湃新聞:你的靈感也會來自于拍攝地點,那么你選景的標準是什么呢?

象罔境:我的基本要求就是不能出戲。就比如說一個明代的劇本,如果我去一個清代的亭子或者是建筑里拍,就會顯得違和。其實很多人看電影,或者看電視也好,當你覺得違和,又說不上來哪里不對的時候,就是場景的問題了。所以如果我在一個地方實在找不到符合我要拍攝的年代的背景的建筑的話,那我就寧愿照片中不出現任何年代痕跡。

澎湃新聞:所以你的有些照片環境很簡單,可能只有一些自然的山水樹木。

象罔境:對,古人會去湖面游玩,會去山嶺野道散步,但他是絕對不會到后面朝代才出現的地方去散步。比如我曾經拍過一套元代邊塞少女的照片,本來想去元代建筑下拍攝,后來因故沒有成行,只能在戶外拍了。不過,雖然沒有出現建筑,但我也選擇了能夠展現那個時代的標簽元素,比如草原、羊群。

澎湃新聞:你會根據不同朝代特色選擇不同地點嗎?

象罔境:一個地區有自己的特色建筑風格,因此我們也會根據當地的建筑風格去拍攝。比如在山西,那里其實還有兩三座唐代建筑,因此在那里我拍唐代題材較多。北京許多公園建筑色彩風格都接近清代,我常用來拍清漢女,有些巨型假山石偶爾拍明朝背景也行。江南園林保留下來許多明朝的格局,所以上海、南京、蘇州等地,我經常在那里拍攝明代的服飾。

澎湃新聞:拍攝時,你會特別注意全面展示服裝的特色和結構嗎?

象罔境:是的。因為沒有辦法接觸到第一手的服飾資料,所以許多復原的成果都是大家根據各種書籍、古籍以及出土文物的圖像資料,去慢慢研究出來的。她們為了做一件衣服要付出許多心血。其中有些人是我的朋友,也會在服裝上資助我的拍攝,所以我在拍攝的時候,把衣服拍得足夠詳細,也是對她們的尊重。

比如之前提到的元代少女,這套圖片就是補拍過的。她穿的衣服叫海青衣,有一個穿法是將袖子拆下來扣到背后,我在第一次拍攝時沒注意到這一點。

澎湃新聞:你會有自己比較喜歡的時代妝容嗎?這些時代的時尚吸引你的原因是什么?

象罔境:之前有一次采訪也有一個這樣的問題。現在答案也沒有改變,是唐代,尤其是武周。

我是一名女性。而我覺得在整個歷史洪流中,唐是一個女性非常自信的時代。尤其是武則天執政時期的女性妝面,當時的花鈿、斜紅,是最復雜最夸張的,有些人可能覺得這些妝容很奇怪,但我曾按照大概的比例復原到模特臉上,比如占據額頭三分之一的花鈿和飛入鬢的連眉,視覺張力很強,它能流露出足夠的自信,也就是女性的一種力量:我認為那是一種完全不用去在意我這樣裝扮,這樣在臉上有大面積的涂抹會不會不好看的狀態,不去迎合、討好。所以我就非常愛那個時期。

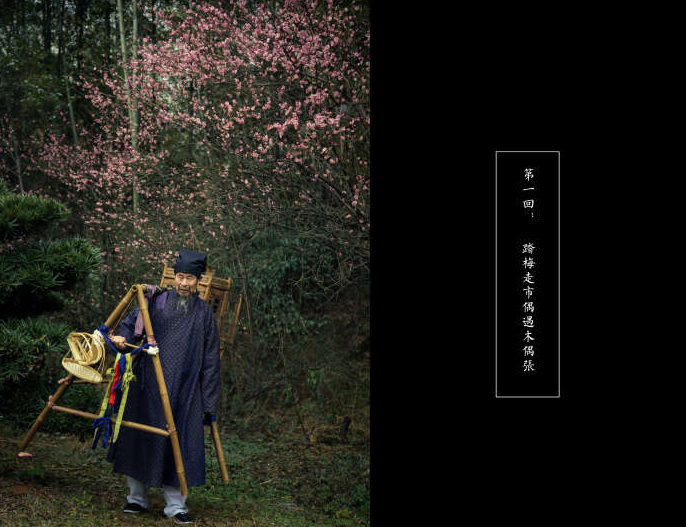

澎湃新聞:你說過要拍“四時之美”,所以你經常會拍一些節令相關的主題,我看到你連續兩年都拍了元宵節,今年的【成化 元宵圖志】是一個很大的成化年間的節日人物群像展示,可以講一講是怎么拍的嗎?

象罔境:這是我構想了很久的創作。因為我一直都很好奇,如果把我的家人放到另一個時代,他們會是什么樣子。我會這樣想,是因為漢服拍攝中往往會忽略家人,我就一直沒給家里人拍過照。我的母親、伯伯、舅舅,他們身份不同,有的一直是農民,有的在政府工作,我就想用他們現代的身份,重新放置到明朝,用一個節日把這些不同身份、階層的人聚集在一起,那么這個日子就是元宵節了。

除此之外,我還安排了一個故事線,主角是我舅舅扮演的貨郎,拍攝的視角也就從這個非常普通平凡的貨郎身上展開。

首先服飾我就籌備了小半年時間,有我購買的,也有委托朋友、商家制作的,從去年9月到今年1月。因為我不希望最后呈現出一個服裝風格雜糅的場面,還是希望能夠盡量體現同一個時代的特征。

最難的是道具部分。貨郎的角色需要一個貨郎擔。我去問了很多人,但現在竹匠很少了,就很難做。后來我趁著去拜年的時候去鄉下很遠的地方砍了竹子,幾個小舅舅和我在一起想辦法做出了一個擔子的大概模樣,我又把它帶回家,刷漆做舊。

我設想中的元宵節是一個燈會的場景,所以燈也很重要。有一些燈是買的和朋友制作的,圖片中雙層燈和滾燈是我參考《憲宗行樂圖》里的樣式自己制作的,我媽媽幫著我,用了20多天才做完。圖片里最大的主燈和羊角燈、絳紗燈,是我的好友青青與趙常月做的。

做這些事情雖然辛苦,但我也不會去圖一個回報。因為只有做得好了,它的傳播性才會更強。有更多人喜歡,我就滿足了。特別是家人一直在幫我,家里堆滿了我的東西,快過年時他們才催我把所有東西搬去倉庫,不然都下不了腳了。

澎湃新聞:你的家人真的對你很支持。

象罔境:我媽媽曾對我講,她知道一個女孩子去做這些事情非常累,而且完全沒有回報。但我做這個很開心,那她沒有辦法,就只能幫助我。

讓我覺得很開心的還有,像我舅舅、舅媽,他們是農民出身,其實不太了解漢服是什么,但我給他們試穿時他們都會感嘆,說哇原來那個時候的衣服是這樣子的,我舅舅那件衣服還做舊了,有補丁,但他們都覺得很有意思,不會覺得很奇怪。

而我伯伯是軍人出身,可能覺得我在搞小孩子過家家,有些排斥。不過我給他穿的是官員的衣服,給他粘上胡子,戴上官帽后,大家都說太像那個時候的官員了,很威風,我伯伯也就特別開心。你可以看那套照片里唯一一位有胡子的,就是他。

拍攝當天,我們一行十幾個人,包括我家親戚,有老人,有小孩,開了很久車去長沙的拍攝地。那天非常冷,下著雨夾雪,整個地面都是濕的。因為天氣太差,最后我不得不放棄了原來掛一排燈籠的想法,改成了一個全景式拍攝,最后效果我覺得還可以吧。

澎湃新聞:你覺得你在拍攝中的審美趣味和理念是如何的?會特意追求古畫感嗎?比如在透視、構圖,或者色調上?

象罔境:我覺得每個人都在自己創造的語境里,很難說是古代還是現代。我自己的觀點就是你一定要愛鏡頭下這個人,想象ta是真實存在在那個時空里,也許ta會在鏡頭里活起來。

澎湃新聞:目前手頭有什么長期的項目嗎?

象罔境:一個是“吾鄉她歸處”,是唐朝時期女性造型的項目。武周時期已經完成得差不多了,現在手頭在做的是盛唐到晚唐的造型。另一個項目是像元宵節那樣的節日群像。

最近,我發布了一段改編自牛和尚和兒童寫的唐代傳奇小說《奇怪的記錄-南明》的短片。這是一部實驗作品。出乎意料的是,每個人都對這些主題非常感興趣。所以我想在拍攝傳統服裝主題時加入一些新奇的元素。其次,我可能會嘗試拍攝一些有故事情節的架空朝代原創短片。